阅读量:632 | 作者:超级管理员 | 发布时间:2025-02-09 17:48:06

近年来,随着信息技术的飞速发展,企业对数据安全和隐私保护的重视程度不断提升。仍有一些内部安全漏洞难以避免,甚至成为某些不法分子牟利的途径。近日,一起关于华为员工通过系统漏洞越权访问公司机密数据并获取非法利益的案件引起了社会广泛关注。这不仅揭示了内部管理的漏洞,也引发了关于企业伦理与法律责任的深刻思考。

事件回顾:华为员工如何利用Bug牟利

该事件的主角是一名华为的技术人员,名叫李明(化名),他在公司负责系统开发和维护工作。李明在一次日常操作中发现了公司内部系统中的一个Bug,该漏洞让他能够不经过授权,便可访问到公司内部的大量敏感数据,包括研发项目的机密资料和客户信息。起初,李明并没有意识到漏洞可能带来的严重后果,他只是将其视为一个小问题,并且短暂忽略了修复。

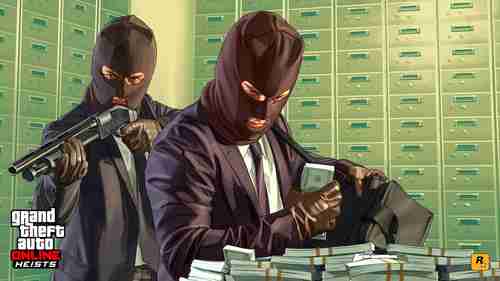

随着时间的推移,李明开始对这个漏洞产生了企图心。他意识到,如果能够通过此漏洞获取公司未公开的核心技术资料或客户信息,自己就能在外部黑市中售卖这些数据,获取丰厚的回报。在几次试探之后,李明通过系统漏洞提取了一些具有高价值的数据,并在暗网上找到了一名买家,将数据出售。交易顺利完成后,李明获得了一笔不菲的收入。

公司发现异常并展开调查

华为作为全球领先的科技公司,一直以来在数据安全上有着严格的管控。由于该Bug的隐蔽性,最初并没有被及时发现。直到一次常规的系统安全审计中,华为的安全团队发现了某些异常的访问记录,敏感数据被非授权的人员访问并外泄的迹象引起了警觉。公司迅速启动了内部调查程序。

在调查过程中,华为公司通过日志追溯和数据审计,确认了李明的违规行为。根据系统记录,李明在短短几个月内多次访问并下载了大量不属于他职责范围的敏感数据。公司立即向警方报案,并配合调查。

法律与道德的双重审视

随着案件的深入,李明的非法行为逐渐曝光。他不仅越权访问公司机密信息,还在外部市场上非法售卖数据,违反了多项法律法规,包括侵犯公司知识产权、非法获取他人商业秘密等。李明的行为也引发了社会的广泛讨论:究竟在这种事件中,员工的个人道德与企业的安全管理责任该如何平衡?

在法律上,李明的行为显然构成了犯罪。他违反了商业机密保护法和计算机安全法,侵害了公司的利益。法院在审理案件时指出,李明通过利用自己的工作便利和对系统的深入了解,故意越权访问和泄露数据,属于情节严重的犯罪行为。最终,法院判处李明有期徒刑三年,罚款人民币50万元。

在判决生效前,李明的一些受害方和公司方面对他的行为表现出了某种程度的宽容。李明在案件调查过程中表现出了悔过自新的态度,并主动协助公司和警方追回了一部分非法交易所得,并提供了关于黑市交易的线索。最终,部分受害方决定给予李明谅解,法院也考虑到其认罪态度,最终减轻了刑期。

事件背后的深层问题:企业安全管理与员工道德

李明的行为虽然为华为公司带来了不小的损失,但也暴露了企业在数据安全管理方面的一些潜在问题。虽然华为在技术层面有着强大的防护措施,但漏洞的存在说明了即便是世界级的公司也难以做到完全无懈可击。尤其是一些员工在拥有较高权限时,如果缺乏足够的道德约束和行为监管,就可能利用漏洞进行非法行为。

李明的案例也让我们重新审视企业内部员工的道德素质与法律意识。大多数员工在日常工作中可能并未意识到自己掌握的技术和数据可能涉及到重大法律责任。企业在重视技术层面安全的也应加强员工的法律教育和道德培训,让员工明白,除了技术能力外,合规意识与诚信品德同样是职业生涯中不可或缺的部分。

结语:警惕数据泄露的“内鬼”风险

李明的案例虽然最终以宽容和谅解为结局,但它为各大企业敲响了警钟。企业不仅要对外部的安全威胁保持警觉,更要关注内部潜在的“内鬼”风险。加强对员工的背景审查、完善权限管理、定期开展安全培训和审计,都是防范类似事件发生的有效措施。只有从源头上杜绝内部数据泄露的隐患,才能最大程度保护企业的核心竞争力与市场声誉。

随着数字化时代的到来,数据已经成为最宝贵的资产之一。企业若想在激烈的市场竞争中立于不败之地,必需加大对数据安全的投资,防止类似李明事件的再次发生。只有如此,才能确保企业的创新和发展的每一步都在坚实的安全基石上迈进。

(接下来继续)